1.入れ歯の悩みは深いのです

令和4年の厚生労働省の歯科疾患実態調査の結果によると、15歳以上では部分入れ歯使用者が20.1%、総入れ歯が8.7%で、かなり多くの方が入れ歯を装着していることがわかります。このうち約半分の方が、入れ歯が合わなくて悩んでいるというデータもあります。

入れ歯安定剤に関しては、年間700万個位売れているそうですが、入れ歯安定剤の注意書きには「長期連用によっては歯ぐきがやせたり、噛み合わせが悪くなったりする場合があります」と明記してあります。これを理解したうえで使っている方が、どれだけいらっしゃるかはわかりませんが、いかに入れ歯で苦しんでいる方が多いかを示す数字ではないかと思います。

実際、当院を受診された患者さんのなかにも「過去にいくつも入れ歯を作ったが、どれも具合が良くない」といって、多数の入れ歯を持参して見せてくださった方も少なくありませんでした。それだけ入れ歯の悩みは深いのだと思います。

「痛い」「噛めない」「すぐ外れる」など、入れ歯の苦労は実際に体験した人でないとわからないものだと思います。合わない入れ歯を入れている期間が長ければ長いほど、アゴの土手が低くなり、ご自身の歯も少なくなり、噛みあわせ条件なども悪くなるため、入れ歯を安定させる状態は悪くなっていきます。

2.入れ歯作りがライフワーク

私は、大学在学中から入れ歯づくりが大好きで、様々な難症例にも取り組んできました。研鑽を続けながら武蔵小山で開業して30年近くになりますが、入れ歯づくりは、学問的な知識だけだはできるものではありません。知識・技術・経験の積み重ねの上に、患者様の意見を伺ってフィードバックしながら、今の私ができています。

今では「噛めない、食べられない」のお悩みを解決することが、ライフワークになっています。患者さんに笑顔を取り戻し、食べる喜び、生きる意欲を生み出すこと、「噛んでも痛くなくなった」「よく噛めて具合がいい」「何でも食べられて幸せ」など、患者さんに言っていただけることが、私にとっての喜びでもあります。

入れ歯づくりは、手間も時間もかかる仕事なのですが、患者さんとこの喜びを共有するために一つ一つステップを大切に、診療にあたっています。

3.入れ歯治療の流れ

1,現在使用中の入れ歯の調整

合わない(具合の悪い入れ歯)のほとんどは、噛み合わせがあっていない場合が多数を占めています。噛み合わせが合わないことが、噛んだ時の入れ歯のブレ(ズレ)を生み、「当たっていたい」という現象を生みます。

当たって痛い部分を削っても入れ歯がブレると必ず他の部分が当たってしまいます。この繰り返しは、結局いつまでたっても合わない入れ歯であり続けるのです。

新しい入れ歯を作る前にやっておくことは、今使っている入れ歯の不具合をできるだけ取り除くことです、入れ歯完成までの期間は3週間~1ヶ月以上かかることも多く、それまでの間使用できるように入れ歯を調整していきます。

今お使いの入れ歯の嚙み合わせを合わせ、歯茎にもフィットさせることで大部分の不具合は改善されていきます。

患者さんの不具合の箇所やご要望を伺い、それに対する解決法などを説明しながら、入れ歯の調子を取り戻してきます。また、不適合な入れ歯によってできた粘膜の圧痕をとり、状態の良い粘膜にしていきます。

2,残っている歯の虫歯や歯周病の治療を行います(総入れ歯の場合を除く)

入れ歯を制作するにあたって、義歯の支えとなる歯の健康は非常に大切なことです。残っている歯の治療を行い、お口全体の状態を良くしたうえで、入れ歯の設計を決めていきます。

3,1回目の型取り(概形印象)

お口の型をとり、一本一本の歯の方向や状態、顎堤(あごの土手)の状態の型をとって調べ、入れ歯の設計を最終決定します。また、これより一人一人のお口に合わせた型枠(個人トレー)を作ります。

4,3で作った個人トレーを使用して最終的な型をとります(精密印象)

即製の型枠ではなく、一人一人のお口に合わせた型枠である個人トレーを使用し、周囲の頬、唇、舌の動きに合わせ、目に見えない筋肉に調和の取れた型をとります。入れ歯は、大きすぎても小さすぎても不安定になるもので、お口に合わせた大きさの型を、いかに精密にとるかが大切です。

型をとった「印象」に石膏を注ぎ、上下別々のお口の複製模型ができあがります。これが入れ歯の基になる模型になります。

5,噛み合わせを決める

4で作った上下の模型の位置関係を決定する作業です。上顎、下顎の前後、左右的位置や高さの関係を決定します。これにより「噛み合わせ」が決定するわけですが、入れ歯にとってこれが最も大切なステップといっても過言ではありません。

適正な噛み合せは、入れ歯を安定させます。逆に、噛み合わせがずれていると様々な不具合が生じます。「噛む力」という大きな力をいかに入れ歯にとってプラスの方向へ作用させられるか?時間をかけて精密に噛む位置を決めていきます。

また、このステップでは顎の土手に対して、どの位置に歯を並べるかも決めていきます。前歯の出具合、唇からの見え方など、奥歯では舌や頬から受ける力を考慮して、バランスの良い位置を求めます。

つまり、機能性と審美性のバランスのとれた噛み合わせを求めるステップなのです。 噛み合わせが決定した時点で、入れ歯に使用する歯(人工歯)の色調や形を決定します。

6,必要に応じてかみ合わせチェックのための検査を行います

噛み合わせが不安定な患者さんの場合は、ゴシックアーチ描記法やチェックバイト検査など細かい検査を行い、噛み合わせを決定します。

7,人工歯を仮並べして、噛み合せの状態や歯並びをチェックします

歯肉に見立てた赤い蝋の上に人工歯を並べ、「噛み合せのチェック」「審美面のチェック」(特に前歯の歯並び)などを行い、問題があれば並べ替えます。この時点であれば歯並びの変更が可能です。

8,完成

入れ歯が出来上がります。適合状態、噛み合わせ、安定度、歯肉への当たりなどを調整したうえで、患者さんへ入れ歯をお渡しします。しかし、入れ歯の出来上がりは、入れ歯治療にとってはゴールではなくスタートです。

これから失われた歯の機能を少しでも多く回復し、噛んでも痛くなく、できるだけ違和感のないように調整をしていきます。入れ歯が体の一部として機能したときが、本当の意味でのゴールといえます。

入れ歯の使い方、着脱法、お手入れ、保管方法について説明のあと入れ歯をお渡しします。注意を守って正しく使いましょう。

4.入れ歯の使用にあたって

入れ歯の着脱

バネのある入れ歯(部分入れ歯)の場合、お口の中に入れるときは、はじめにバネのかかる歯とバネの位置を大まかに合わせたうえで、最後まで指で押して入れましょう。噛んで入れると、バネの変形の原因になることがあり、合わなくなったり、破損してしまう場合があります。

使い始めは入れ歯の着脱に苦労する場合がありますが、徐々に慣れてきます。お家に帰ったら鏡の前で入れ歯の位置を確認しながら、出し入れを練習してみましょう。

発音について

新しい入れ歯では、使いはじめに発音がしにくい場合もあります。新聞や雑誌を声に出して読み、慣らしていきましょう。どうしてもうまく発音できないときには、来院の際に歯科医師に相談して下さい。

具体的に何音(サ行の音等)が発音しにくいかを教えていただけるとありがたいです。

入れ歯の厚さや形を修正すると改善する場合があります。

お食事について

新しい入れ歯になじむまで、いきなり硬いものを噛んだりせず、軟らかいものから少しずつ慣らしていきましょう。また、ガム、キャラメルなどは入れ歯にくっつきやすいので、注意しましょう。

普段のお手入れ

お食事の後は、入れ歯を外して入れ歯やお口の清掃をしましょう。ご自身の歯のうち、入れ歯のバネがかかっている歯(バネ以外にも入れ歯を支えるしくみがついている所も同様です)は、プラークが溜まりやすくなります。丁寧なブラッシングを心がけましょう。

入れ歯の清掃には義歯用歯ブラシをお使い下さい。入れ歯にはバネの内側など汚れが残りやすい部分があります。歯科医師や歯科衛生士の清掃指導をよく聞いて、入れ歯を清潔に保ちましょう。

入れ歯の清掃剤として、台所用の中性洗剤は使用して差し支えありませんが、歯磨き粉やクレンザーは入れ歯には絶対に使用しないでください。入れ歯を磨耗させ、合わなくなります。普段の入れ歯のお手入れは、ブラシによる清掃を基本としますが、できれば、除菌効果のある入れ歯洗浄剤を併用することが望ましいです。

5.入れ歯のしくみ(保険適用の入れ歯)

歯が1本も残っていない場合の入れ歯を総入れ歯といいます。「人工歯」と、歯肉色をした樹脂(レジン)から成る「床」から出来ています。まわりの筋肉の動きに調和した形で、粘膜にピッタリ合った床は、空気の侵入を防ぎ、入れ歯を吸着させ、外れにくくなります。

部分入れ歯は、その言葉通り部分的な入れ歯です。

ご自身の歯が1本でも残っている場合、それ以外の部分を床で覆いますが、総入れ歯と異なり残っている部分の歯の部分から空気が入り込みやすく入れ歯を吸着させる力が落ちてしまいます。

これを補って入れ歯を外れにくくするのが、「クラスプ」と呼ばれる金属のバネです。

クラスプは歯のわずかなくびれに引っ掛けて、噛んでも外れないように、また、噛む力や横揺れの力からも入れ歯をしっかり安定させる役割を担っています。

また、離れたところにある床と床や、床とクラスプを結び義歯を安定させる金属を「バー」と呼びます。

6.各種入れ歯(保険外の入れ歯)

上で述べた保険の入れ歯の欠点は、クラスプという金属の部分が目立ってしまい、入れ歯を入れていることがわかってしまう事、そして、床の部分にレジンという強度の強くない素材で噛む力を受け止めなければならないため、それ自身を厚くして補強しなければならない点です。

床が厚くなるということは、口の中が狭くなり、歯にかかるクラスプの段差も加え、違和感が大きくなります。

保険外の入れ歯では、仕組みや素材を変え、様々なテクニックを駆使することにより、審美面を改善し、入れ歯とわからないようにしたり、違和感を減らし、装着感をアップさせています。つまりQOL(Quality of Life = 生活の質)を高めるための入れ歯です。

保険外の入れ歯には、保険適用のものと比べて以下のような利点があります。

① 審美性の向上

- 保険の入れ歯は金属のバネ(クラスプ)が目立つことがありますが、保険外の入れ歯では見えない仕組み

(コーヌスクローネやノンクラスプ)を採用し、自然な外観を実現できます。

② 装着時の快適性

- 保険適用の入れ歯はレジン(樹脂)を使用するため、厚みが出て違和感が生じやすいですが、金属床入れ歯などでは薄く作れるため、口の中の違和感を軽減できます。

③ 機能性の向上

- 熱伝導性の高い金属床入れ歯は、食事の際の温度を自然に感じられ、より快適な食体験を提供します。

- コーヌスクローネやアタッチメント式の入れ歯はバネを使わず、噛む力の伝達が良いため、しっかり噛めるようになります。

④ 耐久性の向上

- レジンよりも強度のある金属(コバルトクロム、チタン、白金加金など)を使用することで、長期間安定した使用が可能です。

⑤ 違和感の軽減

- ノンクラスプ入れ歯は弾力性のある素材を採用し、バネなしでフィットするため、違和感を抑えながらしっかり固定できます。

⑥ 個別対応が可能

- 保険適用の入れ歯は基本的な仕様に制限されますが、保険外の入れ歯では患者の要望に応じた形状や素材選択ができ、ライフスタイルに合ったものを提供できます。

保険外の入れ歯は、審美性・快適性・耐久性を向上させることで、患者のQOL(生活の質)を高めることを目的としています。どの入れ歯が適しているかは、口腔内の状態や予算に応じて選択することが重要ですね。

金属床入れ歯

入れ歯のうち、人工歯から内側の部分を金属に置き換えた入れ歯です。保険の入れ歯では、この部分をレジン(樹脂)で作りますが、強度を出すために最低2mmの厚さが必要になり、その分は違和感が避けられません。

これに対し、金属床入れ歯は、強度のある”金属”という素材を組み入れることにより厚さを1/4~1/3にすることができます。また、金属は熱を伝えやすい性質があり、熱いものは熱く、冷たいものは冷たく感じやすくなります。

金属床の(金属の)種類には、コバルトクロム、チタン、白金加金などがあります。

この中でチタンは、軽くて強度があり、なおかつ生体親和性のある素材です。生体親和性とは、人間の組織にアレルギーを起こさず、なじみの良い性質を言います。この性質を利用してインプラントや人工関節や骨折を繋ぐボルトとしても使われている金属です。また、軽いという性質は、上顎の入れ歯にとっては非常に有利に働きます。

白金加金は、主成分を金とプラチナ(白金)から成る合金です。腐食に強く、精度面で優れた素材で色調も淡い金色で見た目の豪華さは一番です。この反面、比重が重いため、下顎の入れ歯に適しています。

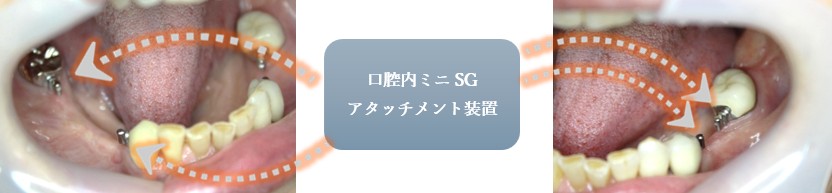

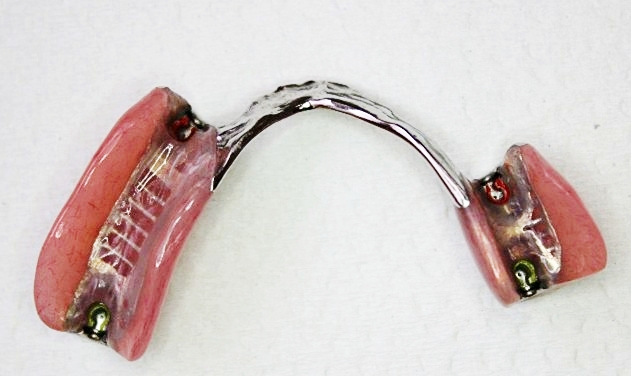

機械式アタッチメント入れ歯(ミニSGアタッチメント式入れ歯)

ご自身の残っている歯と入れ歯にそれぞれオス、メスの装置をつけ、レールのようにかませて入れ歯を固定する方法です。各装置は型をとった模型上で完全に平行に設計され、入れ歯を入れると力が加わってもブレがなく非常に安定しています。もちろん金属のバネはなく非常に審美性に優れています。

☆入れ歯を入れる前のお口の中 支えになる歯に小さな装置(ミニSGアタッチメント)がついています

赤や黄色の部分の部品を入れ替えることで、外れにくさの調整ができます

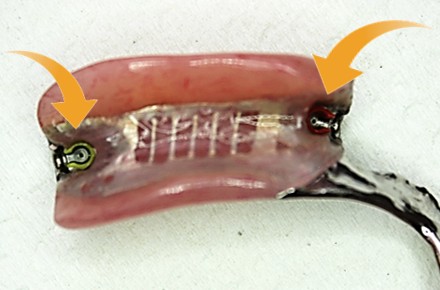

機械式アタッチメント入れ歯(OPアンカーアタッチメント式入れ歯)

平らにカットした歯根の上にボール状の突起が付いた金属キャップを装着します。その部分に対応する入れ歯の裏側には、リング状のゴムを取り付け安定を図ります。歯肉から上の部分の高さを低く設定できることで、歯にかかる負担を小さくでき、ぐらつきのある歯にも応用できます。

入れ歯の裏側にある黒い部分が、

入れ歯内OPアンカー装置です

ノンクラスプ入れ歯

この入れ歯にも金属のバネはありませんが、かといって特別な装置もついていません。秘密は歯肉の色をした部分の床にあります。この素材自体に弾力があり、力をかけると少したわみます。この性質を利用してバネがかかる部分の歯を床で一部覆い、入れ歯が外れるのを防止します。非常に単純なしくみで、バネのない審美的な入れ歯を作ることが出来る方法です。

入れ歯には、このほかにも様々な装置・タイプがあり、お口の中の状態を見せていただいて、ご予算・ご希望を伺って対応しております。ぜひ、ご相談ください。

コーヌスクローネ入れ歯

コーヌスクローネは、ご自身の残っている歯に被せ物(内冠)を接着させ、この上にもう一つの被せ物(外冠)をつくり、こちらは入れ歯と連結します。

入れ歯を入れると内冠の上に外冠がすっぽりかぶり、摩擦力でバネの代わりをします。わかりやすく言いますと、ちょうど円筒形の茶筒のふたをすっぽりとふたをしたときのように、ぴたっと密着した様な状態が入れ歯を外れないように支える力になります。もちろん、この方法でも入れ歯のバネは見えません。(使っていないのです)

外冠の表側も樹脂で白くできますので、外から見ただけでは入れ歯であることがわかりません。審美性と安定性を兼ね備えた方法です。

入ったところ

※今回、磁性アタッチメント式入れ歯の症例を削除させていただきました。

磁性アタッチメントは、義歯の維持装置としては有効なものです。しかしながら、磁力を利用した装置のため、MRI( Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像診断装置)という病院等で使用される画像診断において、頭部や首の部分などお口の周りの撮影において画像の乱れを生じてしまいます(画像診断できない可能性があります)。

このため、使用例がなく今回削除しておりますが、ご希望の方には、上記の件ご了承の上で治療は可能です。

また、磁性アタッチメント使用例において装置装着部のMRI撮影の場合、口腔内の磁性金属を除去することで画像への影響を無くすことができます。