目次 ▼

1.歯周病の自覚症状

歯周病は、普段は痛みもなく経過し、あまり自覚症状もなく悪化していく場合も多い病気です。以下に歯周病が疑われる症状を挙げてみますので、あてはまる方は早めに歯科医院を受診して下さい。

- 歯がぐらぐらする

- 歯磨きのとき出血する

- 口臭がある

- 歯肉に真っ赤な部分がある

- 歯が浮いている感じがする

- 疲れると歯肉が腫れる、痛む

- 歯が長くなってきた気がする

- 前歯が重なってきたり、出っ歯になって隙間が開いてきた

以上の症状にあてはまるものが多いほど、歯周病の疑いが強いといえます。ただ、重要なのは歯周病が否かということよりもその程度、つまり進行度です。なにしろ歯周病は成人の80%以上が罹患しているといわれる病気なのですから。

2. 歯周病の特徴

歯周病とは歯を支える骨や歯肉が破壊される慢性の感染症です。しかしながら、原因となる歯周病菌は口腔内常在菌のため完全な無菌化は不可能なのです。

また、お口の中を殺菌(細菌の数を減らす)しても時間が経てば再び増殖し、もとにもどってしまいます。したがって、歯周病の治療目標は「菌をなくすこと」ではなく、歯周病菌をコントロールして、歯を支える組織を健康な状態に維持すること(健口)になります。

3. 歯周病菌の感染

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には歯周病菌は存在しません。

最初の感染は歯が生え、歯周ポケットが形成されてから始まります。感染の主な経路は親からのキスや食器の共用、ペットや異性との接触です。つまり、唾液を介しての感染です。

もちろん、異性やペットからも感染します。先祖代々感染を続けた歯周病菌は、成人の8割が発症しているといわれる世界最大の感染症となっています。

4.歯周病の進行とピラミッド形成

歯周病菌の種類・構成は年齢とともに変化します。

最初は善玉菌や日和見菌がピラミッドの下層を形成し、次第に悪玉菌の割合が増え、成人後にレッドコンプレックスが頂点を形成し悪化していきます。

(くわしい解説)

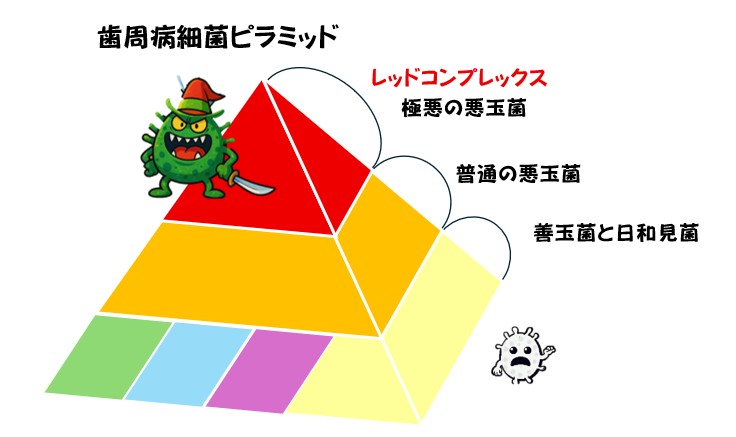

歯周病菌は、誰にでもいる常在菌ですが、一種類の菌ではありません。無数の菌の集合体であるプラーク中の菌の種類・割合は人それぞれ。年齢によっても変化します。歯周病の原因となる菌をSocranskyの分類に基づいて6色でピラミッド状に表現したものが下図になります。

病原性の低い菌グリーン、ブルー、パープル、イエローの各コンプレックス(集合体)で最下層を形成。

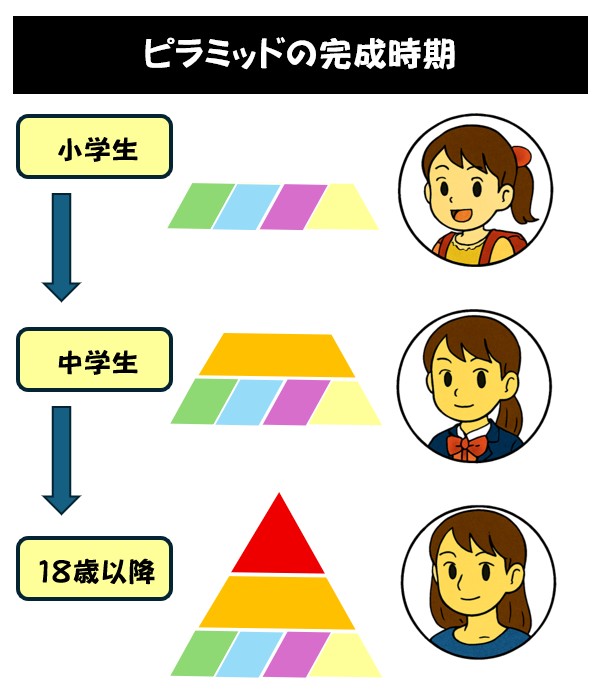

これらは病原性の低い善玉菌や日和見菌(普段は悪さをしないが、免疫が落ちた時に暴れだす菌)たちで、小学生頃までに感染します。中学生ころに中程度の病原性の悪玉菌が中段のオレンジコンプレックスを形成すると言われています。

そして、最後に感染するのがレッドコンプレックス。高病原性の悪玉菌で、18歳以降に感染することが多いと言われています。

また、歯周病の感染は、最初にレッドコンプレックスに感染することはなく、最下層の菌群が熟成することで中層のオレンジコンプレックスが形成、これが熟成することで最後にレッドコンプレックスに感染すると言われています。 レッドコンプレックスに感染して完成したピラミッドは、歯肉の炎症や歯周ポケットを深くし骨の吸収を進行させ、一気に歯周病悪化させていきます。

5.最恐の悪玉菌群「レッドコンプレックス」の特徴と影響

レッドコンプレックスの中心には3種の菌がいますが、その中でもPg菌は他の低病原性のピラミッド下層の菌を一気に悪性化させる「悪の司令塔」とされています。これらの菌は酸素のない環境を好み、出血した歯周ポケットの中で増殖します。血液中の鉄分やタンパク質をエネルギー源として歯周病を悪化させていきます。

(くわしい解説)

ピラミッドの頂点を形成するレッドコンプレックス。この中でPg菌(Porphyromonas ginngivaris)、Tf菌(Tannerella forsythia)、Td菌(Treponema denticola)が極悪御三家と呼ばれています。

この中でも最恐なのがPg菌です。Pg菌の特徴は、その菌自身単独では持っている毒性はそれほどひどくないのですが、それまで病原性の低かったピラミッドの下層の菌まで毒性の強い菌に変えてしまうことなのです。

そして、この菌たちは栄養共生といってお互いの代謝物質を分け合い、さらに病原性の強い菌群へと変化していくと言われています。Pg菌は、悪の司令塔ということができます。

レッドコンプレックスの好む環境とは「空気(酸素)のない所」と「鉄分とタンパク質」です。

これを満たすのが、炎症を起こした歯周ポケットの奥なのです。

(ちなみに、REDは血液の色を示し、RED-COMPLEXは血液を好む菌の集合体の意味です)

レッドコンプレックスは、出血する歯周ポケットの中が大好きなのです。

炎症を起こした歯肉の歯周ポケットの中でレッドコンプレックスたちはエネルギー源を得て増殖、そして、おとなしかった善玉菌や日和見菌までも悪性化し、歯周病を発症・悪化させていくのです。

このため、出血しない歯肉を獲得し、レッドコンプレックスの活動を制御することで、悪性化した低病原性の菌を元に戻して歯周病を改善することができるのです。

6.歯周病治療の目標

歯周病治療の目的は、

- 歯周ポケットを浅く保つこと

- 出血しない健康な歯肉を維持すること

になります。

出血がなくなることでレッドコンプレックスの活動が弱まり、病原性の低い菌の割合が増えていきます。

これにより、歯周病菌全体の活動を制御していきます。

7.歯周病を悪化させる因子

- タバコ

喫煙をしている人は、歯肉内部の血行が悪くなり免疫機能が低下し、炎症により破壊された組織の修復能力も低下するため、歯周病を進行しやすくなります。 - 歯にかかる過剰な力

「歯ぎしり」や「食いしばり」のことです。これらの力は通常、物を噛むときの何倍もの力を歯周組織に加えることで、ダメージを与えていきます。そしてこの蓄積が歯周組織を破壊し、歯周病を進行させます。 - 糖尿病

歯周病と糖尿病はお互いに密接な関係を持っており、糖尿病のコントロールが悪いと歯周病を悪化させる原因となります。(詳しくは”歯周病と全身疾患”の部で述べます) - 薬物の副作用

フェニトイン(抗てんかん薬)やニフェジピン(血圧と不整脈の治療薬)等のカルシウム拮抗薬では副作用として歯肉の増殖がみられる場合があります。 - 女性のホルモンバランスの変化

女性ホルモンのプロゲステロン(黄体ホルモン)やエストロゲン(卵胞ホルモン)のホルモンバランスの変化(歯周病菌は女性ホルモンを好む性質があります)や、妊娠中のつわりなどによりプラークコントロール悪化などが歯肉の炎症を悪化させます。 - 口腔乾燥症(ドライマウス)

唾液が減少することで細菌に対する抵抗力が弱くなり、歯周病が進行しやすくなります。 - 遺伝

細菌に対する免疫が弱く、歯周病になりやすい体質などが遺伝する可能性があります - 後天性免疫不全症候群(AIDS)

AIDSを発症することで白血球数が減少し、免疫機能が低下することで歯周病が悪化しやすくなります。また、カポジ肉腫や口腔カンジタ症などの病変が見られることもあります。

8.歯周病と全身疾患

歯周病は、歯肉に炎症を起こさせ、出血しやすくしますが、このために歯周病菌が血管内に入り込み、全身を廻ることで様々な病気の原因になります。

ここでは、歯周病と関わる病気の一例をご紹介します。

糖尿病

糖尿病と歯周病には密接な相互関係があります。つまり、糖尿病は歯周病を悪化させ、歯周病も糖尿病のコントロールを難しくするという双方向の関係があります。

糖尿病の人は、以下のような理由で歯周病になりやすく、進行しやすい傾向があります:

| 原因 | 詳細 |

| 血糖コントロールの悪化 | 血糖値が高いと、歯肉の毛細血管がダメージを受けて免疫機能が低下します。 |

| 白血球機能の低下 | 感染に対する防御力が弱まり、歯周病菌に対する抵抗力が下がります。 |

| 炎症の増加 | 糖尿病では慢性的に炎症反応が強く出やすく、歯周組織の破壊が進行しやすくなります。 |

| 唾液の減少 | 唾液が減ると口の中が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなります。 |

歯周病が進行すると、体内で炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)が増えます。これがインスリン抵抗性を高めてしまい、血糖コントロールが悪化します。

逆に、歯周病を治療することでHbA1c(平均血糖値の指標)が改善したという研究報告もあります。

狭心症、心筋梗塞、脳梗塞

1. 炎症性反応の拡大

歯周病によって生じた炎症性物質(サイトカインなど)が血流に乗って全身をめぐり、これが血管内皮にダメージを与えることで、動脈硬化を進行させる原因になります。

2. 歯周病菌の血中侵入

歯周病菌が出血した歯肉から血管内に侵入し、動脈硬化性プラークの中で増殖することがあります。これが、血栓をつくり、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞を引き起こします。

※研究では、歯周病の人は心臓病になるリスクが1.5〜2倍ほど高いという報告もあります。

肺炎

高齢者等自律神経の働きが低下した方が、誤嚥(唾液や食べ物が、誤って食道ではなく気道に入ってしまうこと)を起こすと、気道内に入り込んだ歯周病菌が肺で炎症を起こすことがあり、これを誤嚥性肺炎と呼びます。

早産

血液によって運ばれた歯周病菌が羊水の中に入ることにより、免疫細胞は胎児を守るために歯周病菌を攻撃しますが、これが羊膜腔や胎盤膜に作用し、子宮の収縮や子宮頚部の拡張を引き起こし、早産に繋がると考えられています。

また、妊娠中の女性ホルモンを栄養にしている歯周病菌もあり、妊娠を考えている女性の方は、日頃よりお口の健康に気をつけておくことが大切です。

9.歯周病の治療ステップ(流れ)

S

- プロービング(ポケット測定)、出血チェック、動揺度、プラーク、レントゲン等。

- スケーリング・ルートプレーニング(SRP)で歯肉縁上・歯肉縁下のプラーク・歯石を除去します。

歯根の表面を滑沢化することで、歯周ポケット内の炎症を改善します。 - 歯みがき指導により、効果的にプラークを除去し口腔内細菌を減少させます。

- 治療後に歯周組織の改善状況を再確認。

- 歯肉切開下での徹底的な歯根面清掃や、リグロス(成長因子)を用いた歯周組織の再生治療。

定期的なプロフェッショナルケアと検査で状態を安定させ、再発を防止。

10. まとめ:健口の維持とは?

- 最大の目標は、「出血しない健康な歯肉」をつくり守ること。

- 歯周ポケットを浅くし、悪性菌を抑えることで歯周病の進行を防ぎます。

- 患者さんと歯科専門家が協力して、長期にわたって“健口”を維持する状態を作っていくことが最終目標です。